三具足とは花を生ける花瓶、お香を焚く香炉、ロウソクを立てる燭台(しょくだい)のことを言います。真宗大谷派では花瓶のことを「かひん」と呼びます。また、香炉には青磁色(せいじしょく)の土香炉を用い、燭台は亀の上に鶴が乗り、鶴…続きを読む

- HOME

- zen.2017.user

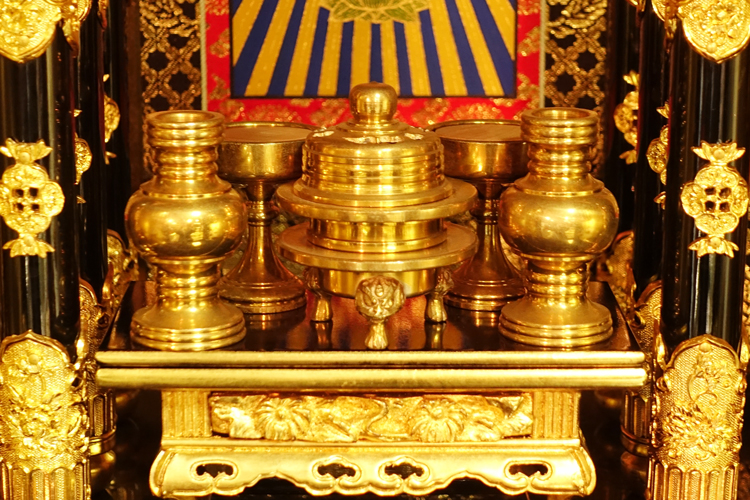

真宗大谷派の仏壇と仏具(10)三具足(みつぐそく)

責任ある指導を・・・・

全宗協にお寄せ頂いた質問へのお返事です Q:墓所を3年前に購入しましたが、夫の突然の病にて手放したいと思い、販売店に相談しました。当初、未使用返納の場合は半額返金とありましたが、営業担当、店長、本店とそれぞれ条件が変わり…続きを読む

お位牌を濡れた布巾で掃除していたら…….

全宗協にお寄せ頂いた質問へのお返事です Q:お位牌を濡れた布巾で掃除していたら文字が消えました。不良品ではないですか? A:お位牌は漆などの塗料で仕上げた上に金箔や金粉で位牌や法名などの文字を彫刻したり、書いたり、位牌の…続きを読む

真宗大谷派の仏壇と仏具(9) 前卓(まえじょく)

土香炉、花瓶(かひん)、鶴亀の香炉を置く卓のことを前卓(まえじょく)と呼びます。

真宗大谷派の仏壇と仏具(8) 華瓶(けびょう)

華瓶(けびょう)は花を挿すための仏具ではなく、樒(しきみ)を挿すための仏具であり、清らかなお水を供えるための仏具です。

真宗大谷派の仏壇と仏具(7) 仏器(ぶっき)

上卓の上に置かれ、ご飯を盛るのに用いられるのが仏器です。中板(なかいた)はご飯を盛る際に用いるものです。昔はご飯を大切にするために、一種の底上げとして用いられたとも言われます。

仏間のお祀り 石川県(3)

石川県の仏間のお祀り事例を紹介します。この仏壇は200代(だい)と呼ばれる大型の仏壇で、1間幅(180㌢)のスペースに仏壇を安置しております。襖を閉めると仏壇が隠れます。 このお仏壇は真宗大谷派様式の金沢仏壇で、真宗大谷…続きを読む

真宗大谷派の仏壇と仏具(6) 火舎香炉

上卓の上に置かれる火舎香炉(かしゃこうろ)は本来焼香のための香炉です。つまり、香炉の中に香灰を入れ、香炭を入れて香木や焼香などを焚くものですが、現在では飾りの香炉となっています(もちろん香炉としてお使い頂くこともできます…続きを読む

真宗大谷派の仏壇と仏具(5) 上卓(うわじょく)

上卓(うわじょく)は本尊前に置く卓のことで、卓の上には火舎香炉(かしゃこうろ)、華甁(けびょう)、仏器(ぶっき)を置きます。

仏間のお祀り 石川県(2)

石川県の仏間のお祀り事例を紹介します。この仏壇は100代(だい)と呼ばれる小型の仏壇で、半間幅(90㌢)のスペースに仏壇を安置しております。仏壇の幅(下台・下台輪の幅)は約80㌢で、四枚戸の襖を閉めると仏壇が隠れます。1…続きを読む