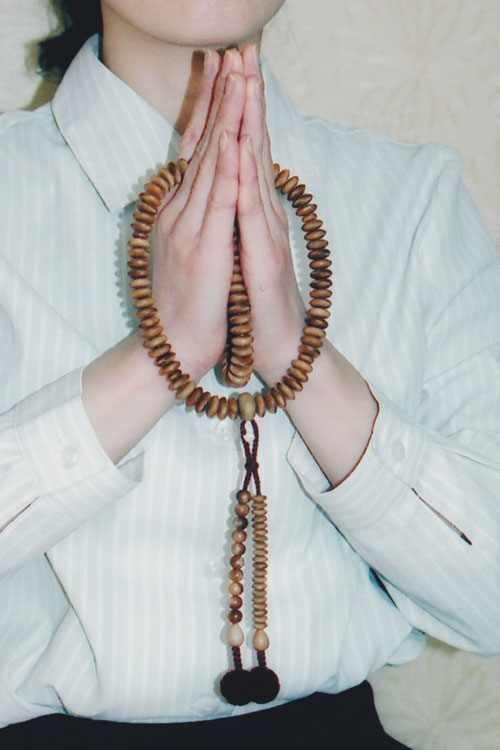

日蓮宗の数珠の特徴は親玉から伸びる軸が2本、もうひとつの親玉からは三本の軸が伸びることにあります。

- HOME

- お知らせ

お知らせ

日蓮宗の数珠の持ち方

今日は秋のお彼岸の中日です 秋季皇霊祭の日

今日、9月23日はお彼岸の中日です(秋分の日)。この日、天皇陛下は皇居にある皇霊殿で天皇・皇后・皇親の霊をお祀りします。この際に正席として祀られるのは初代・神武天皇です。 皇霊殿は賢所(かしこどころ)、神殿と並ぶ宮中三殿…続きを読む

東京で全国研修会を開催 10月6日(木)・7日(金) 会場・築地本願寺(東京)

全日本宗教用具協同組合は、10月6日・7日の2日間、東京の築地本願寺・第二伝道会館で全国研修会を開催します。今回の研修会も昨秋同様コロナ対応として、会場とWebでのハイブリッド方式での参加が可能です。 ■1…続きを読む

臨済宗の数珠

臨済宗の正式な数珠は108の主玉で作られますが、同じ禅宗でも、曹洞宗が親玉と向い親玉の二個の大きめの玉を持つのに対して、親珠は一つとする場合が多く見られます(親珠が二つの場合もあります)。女性用の場合は、玉を少し小さくし…続きを読む

曹洞宗の数珠

曹洞宗の数珠では親玉の下の弟子玉・浄明珠・露などがありません。弟子玉は主に称えた真言や念仏の回数を数えるためのものですが、禅宗である曹洞宗では坐禅を主にするためにこうした数取りの道具は付けられていません。また、金属製の輪…続きを読む

浄土真宗の数珠

浄土真宗の数珠の房部分には蓮如結びと呼ばれる蝶結びがあります。また、念仏の回数を数えませんでの、弟子玉はありますが、上下動しないように仕立てられています。

浄土宗の珠数

浄土宗の珠数は二重の輪からなり、主玉(おもだま)と主玉の間に間玉(あいだま)と呼ばれる小玉が配されます。

天台宗の数珠

天台宗の数珠は珠の形が、少し平べったい珠が使われ、主玉は108珠で構成されます。

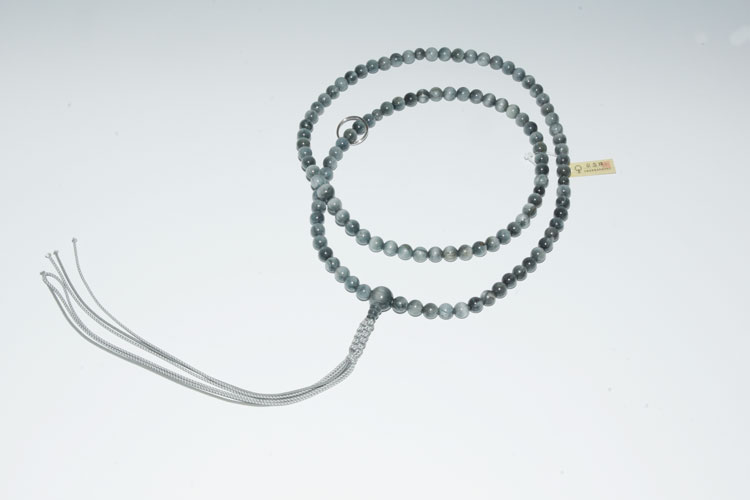

様々な数珠 宗派別の数珠

数珠には様々な種類がありますが、宗派別の数珠の形式は数珠の違いの基本となります。今回から宗派毎の数珠を紹介して行きます。

お盆の五色幡(ごしきばん)

お盆の時に仏壇に五色幡(ごしきばん)を飾る地域があります。 この幡は五如来幡(ごにょらいばん)とも呼ばれます。 五色幡は緑(青)、黄、赤、白、紫(黒)の五色で構成される幢(はた)で それぞれの幢には 南無離怖畏如来(なむ…続きを読む