新年あけましておめでとうございます。 令和4年が皆様にとって明るく、稔り豊かな年となりますよう祈念申し上げます。 全日本宗教用具協同組合

- HOME

- お知らせ

お知らせ

本年もよろしくお願い申し上げます

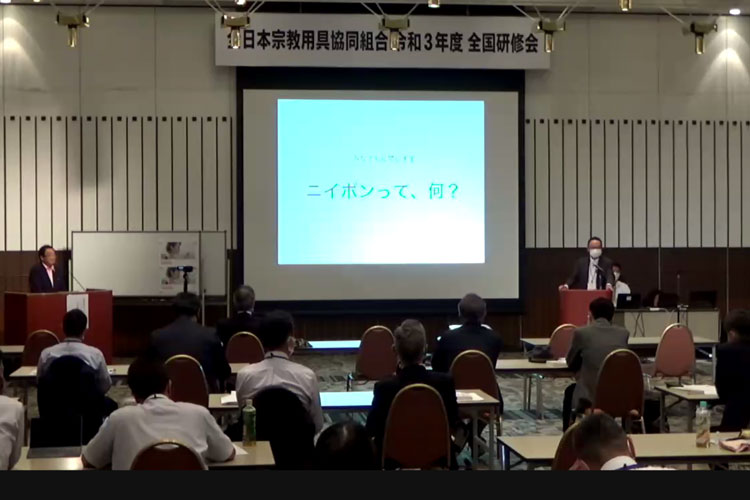

令和3年 全国研修会で学んだこと(1) 朝礼風景

令和3年10月5日6日の全国研修会は会場参加とZoom参加で行われましたが、これからの仕事にとても役に立つ内容であったという参加者の方々からお声が寄せられ、今後お客様への対応などに反映されて行きます。 今回は日本堂(東京…続きを読む

浄土真宗本願寺派の仏具 りん

浄土真宗本願寺派ではりんを用います。りんは専用の台座にリン座布団を敷き、りんの外をりん棒で叩いて鳴らします。

浄土真宗本願寺派の仏具 過去帳

浄土真宗本願寺派では故人や先祖の法名や没年を記す仏具として過去帳を用います。原則として位牌は用いません。

浄土真宗本願寺派の仏具 朱木蝋

燭台に蝋燭をささない時に用いるのが、木製の蝋燭を朱塗りで仕上げた木蝋です。大型の仏壇では火舎・燭台・華瓶一対の四具足を本尊前で用いますが、四具足の燭台にも朱木蝋も使います。

令和3年全国研修会 リアルとZoomで無事実施いたしました

全日本宗教用具協同組合(池田典明理事長)は10月5日・6日の両日、全国研修会を京都メルパルクをリアル会場として開催。Zoomによる参加者もリアル参加者と同様に多く、コロナウイルス災禍下での充実した開催となった。 テーマは…続きを読む

令和3年全宗協全国研修会開催中です

令和3年全宗協全国研修会がメルパルク京都5階にて開催中です。

浄土真宗本願寺派の仏具 仏飯器(ぶっぱんき)

浄土真宗本願寺派(お西)の仏壇では須弥壇上にご飯をお供えしますが、その際に用いる仏具を仏飯器(ぶっぱんき)と呼びます。仏飯器は直接須弥壇上に置くのではなく、小型の専用の台の上に置くのが一般的で、ここでは梅型仏器台(朱塗り…続きを読む

浄土真宗本願寺派の仏具(9) 供笥(くげ)

浄土真宗本願寺派(お西)では、お餅やお菓子、果物などのお供えをする際、供笥(くげ)と呼ばれる仏具を用います。供笥は左右一対で用いるのが通例で、写真の仏壇では須弥壇上に供笥を置いてます。

玉棚のおくなつかしやおやのかほ

玉棚のおくなつかしやおやのかほ 去来 この俳句は江戸時代の俳人、向井去来(1651〜1704)が読んだ句です。 玉棚とは魂棚のことで、お盆の棚のことです。向井去来は玉棚を前にして、そこに懐かしい親の顔が見えるようだと詠ん…続きを読む